小笠原聖のふりーとーく

筑紫哲也「若き友人たちへ」

カテゴリー:小笠原聖のふりーとーく

また一冊、筑紫哲也さんの本を読みました。

この本は、2003年から2008年にかけて、筑紫さんが早稲田大学と立命館大学で

主に大学院生に向けた講座を持っていた時の『講義録』をまとめたものです。

この中での筑紫さんは、他の著書よりはっきりした意見、

ましてやテレビより強いトーンでメッセージを送っています。

『警鐘』と言い換えても良いかもしれません。

この中でも印象に残るのは『多事争論』に通じる、自らの考え持つ事の大切さ。

そして現代に溢れる情報に流されるな、という事です。

『いつも言われている事が正しいとは限らない』

これはジャーナリストという職業上とても大切な視点であると同時に、

情報氾濫社会の今、全ての人が認識するべき事なのでしょうね。

しかも、執筆という形ではなく『話したこと』をまとめている事で、

より訴えかける力の強さが感じられます。

『NEWS23』の筑紫さんしか知らないという方がこの本を読んだら、

少し印象が変わるかもしれません。

筑紫さんはどんな人に対しても同じ目線で接していた事が、様々な本から伺えます。

一国の総理大臣から子供まで。

その筑紫さんだからこそ、全く接点が無いように見える事柄を結び付けて、

世の中に潜む問題を浮かび上がらせる事が出来る。

日本・世界の歴史、政治・経済・教育、文化・・・これらはお互いに結び付いている。

過去を知る事、それを伝える事の必要性もこの講義の大きなテーマのように感じました。

中でも『情報・知識・知恵(判断力)の3つを「知の三角形」と名付け、

『その真ん中に蓄積したものをどうやって体系化していくか。

そして具体的な問題を抽象化する事が「学ぶこと」。

でも、その全ては好奇心が無ければ始まらない』という内容には、

僕の中の漠然としたものが晴れたような気がしました。まさにジャーナリストの目指すべき姿。

そして、若者に対する期待も各所に感じる事が出来ます。

叱咤激励という意味だけでは無く、

自らの世代の残してきた事に対する『自戒』のようなものも感じられます。

この本の最後には、筑紫さんが高校生の頃に書いた文章が掲載されています。

とても、高校生が書いたとは思えない。

高い志と、自分を含めた周りの人を客観的に捉えられる視点。

自分が高校生の時と比べると、あまりの違いに悲しくなります(笑)

でも、学ぶ事に『今からでは遅い』という事は無いんですよね。

このような本を読む事は、思い立ってすぐ出来る『学び』。

筑紫さんのメッセージは、これからも活字という形で多くの人に伝えられて行くんだと思います。

「死生観」とは・・・。

カテゴリー:小笠原聖のふりーとーく

突然ですが、皆さんは普段どんな本を読みますか?

きっと、それぞれに読む本の傾向はあると思います。

僕の場合はノンフィクションがほとんど。

分野で言えば、大雑把に分けて

「医療」「ジャーナリズム」「野球」「グルメ(お酒)」といったところでしょうか。

その中で「医療」の本は、とりわけ「死」に関係した本をよく読みます。

なぜなんだろう・・・。

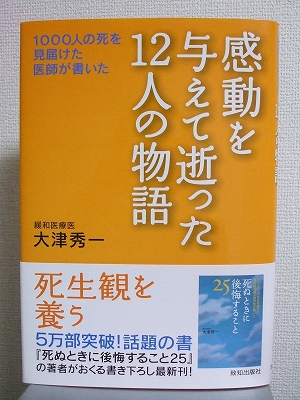

つい先日も、この本を買ってあっという間に読みました。

「感動を与えて逝った12人の物語」

話題となった「死ぬときに後悔すること25」の著者である

緩和医療医の大津秀一さんが書いた最新刊です。

タイトルを見て買った時は、この本を読み始めるのに

それなりの覚悟が必要だろうと思っていました。

しかし実際に読んでみると、どこか温かい気持ちになる。

誤解を恐れずに言えば、抵抗無く読める本でした。

その一方で、この中に登場する人に自分を置き換えてみて

「最期の時に自分はこんな心境になれるのだろうか」と考えさせられる本でもありました。

もう一つ驚いたのは、1000人以上の死を見届け、

このような本という形で人間の奥深い部分に語りかける事の出来る著者、

大津秀一さんの年齢が僕と2つしか違わなかったこと。

以前にテレビ番組「エチカの鏡」で「死ぬときに後悔すること25」をテーマにしていたのを見て

大津さんの姿も見てはいましたが、それでも

もっともっと人生経験の長い人に違いないと思っていました。

どうして、このような境地になれるのだろう・・・。

そして、冒頭の疑問。

思い返してみると、僕が「死」について深く考えるようになった時期は

いくつかのきっかけと関係しているような気がします。

それは、僕が以前に心身共に調子を崩し、特に精神的に落ち込んでいた時期。

「自殺」という事を考えた時期がありました。

それを完全に「脱却した時」からなのです。

ただ、完全に脱却するまでは、

最悪の時期を越えたとはいえ、一時的に憂鬱な気分になる事がよくありました。

そうすると、一瞬でも「自殺」という言葉が頭をよぎる。

もう一方では、「そんな事を考えちゃいけない」と思う自分がいて、

しばらくすると、気分は元に戻る。心が波打っていたんですね。

ところが、その波が底辺まで来た時にも最悪の事態を想像しなくなってくるようになりました。

それは僕にとって、「死を恐れなくなったこと」でもあったのです。

以前の状態に比べれば、今の自分はどんなに恵まれているんだろう。

そう思うようになると共に、「死ぬまでは思い切り生きよう」と思うようになりました。

だからこそ、「死」にも向き合えるようになったのかもしれません。

僕の尊敬するアナウンサーの一人、逸見政孝さん。

その逸見さんが48歳で亡くなった日の事は今でも忘れられません。

当時、中学生だった僕が思った事がありました。

『逸見さんは無念だったに違いない。でも、その最期の3カ月に

自らの様子を伝えることによって、アナウンサーとしての最後の大仕事をやった人だ。』

その後に出版された、逸見政孝さんの本「ガン再発す」と、その関連本。

また32歳の若さで脳腫瘍に冒された、広島カープの炎のストッパー・津田恒美さんを描いた

「もう一度、投げたかった」と、その関連本。

病に冒された無念さと共に、その本からは最期まで生き抜いた人の輝きも感じとる事ができました。

これらの本は、僕の本棚の中心にいつもあります。

今を精一杯生きられる事に、感謝。

そんな事を、数々の本によって改めて気付かせてもらっているのかもしれません。

贅沢!!ふぐ三昧

カテゴリー:小笠原聖のふりーとーく

今日の東京は本当に穏やかな陽気になりました。

でも、週末にかけては気温がまた下がるとか・・・。

こういう時期って特に体調を崩しやすくなりますよね。

そういう時は充分な睡眠、栄養がある物を食べるのが一番!!

そんな僕はおかげさまで毎日元気に過ごしております(笑)

その理由の一つは、仕事で美味しい物を食べさせてくれる機会があるからかな?

なんて思う今日この頃。実は、贅沢なものを食べて来ちゃいました。

今日から1週間のJCN「はっぴる」は、その名もズバリ「冬の味覚」がテーマ。

その中で「冬の味覚の王様」である「ふぐ料理」の専門店に行ってきたんです。

これぞ、まさに役得(笑)おじゃましたのは、JR総武本線の東千葉駅から徒歩3分。

創業30年になるふぐ料理の専門店「生乃弥(いくのや)」です。

店内に一歩入ると、そこはまさに高級感に溢れていました。

僕が経験した事の無い世界(笑)

恐る恐る座敷に上げて頂くと、瞬く間にお料理が並べられます。

ジャーン!!見るも鮮やかな「ふぐづくし」10000円のコースでございます。

こういう光景を見ると、自分でもお金を払ったわけじゃないのに

誇らしげな気分になります。

「うらやましいだろ〜」なんて、誰に向かうでもなくつぶやく(笑)

まずは、ふぐのお刺身「てっさ」(写真は4人前)

お皿に並べられたその姿は、まさに芸術品。

そこを2〜3切れまとめて「大人食い」をすると(笑)ふぐ独特の歯応え。

そして、淡泊な中にもほのかな甘み・・・あ〜、こんな味だったんだね〜(笑)

続いては「ふぐの唐揚げ」。実は初めて食べたんです。

揚げたてを薄い塩味だけで頂くと・・・実に上品な旨味。

骨からの身離れが良いのに、噛んでいくとパサパサした感じが全く無い。

まさに、じっくり「噛みしめたい」味です。

続いては、ふぐ鍋「てっちり」

贅沢に大きく切られている身は、プリッ、ホロッ、ジュワ〜って感じ。

しかも、コラーゲンたっぷりでプルプルな部分もまるごと入っていて

部位ごとの食べ比べも実に味わい深い・・・。

そして、薄味のスープにフグのダシがしみ出して

ネギや豆腐の味をグレードアップしてくれます。

究極のゼイタク鍋ですなぁ。

そして、シメはもちろん雑炊。

ここまで来るとため息しか出ない・・・って、それじゃリポートにならないんだけど。

ふわふわの卵とご飯に極上のダシが浸みて・・・ハ〜しあわせ。

お腹がいっぱいになっても、まだ食べたくなるんだよね、これが。

今回のコースには、他に「にこごり」「湯引き」「香の物」「フルーツ」が付いて10000円。

たまには、こういう贅沢も良いんじゃないかな、と思いました。

そして、皆さんにも特典がありますよ。

今日から1週間、番組でお知らせするキーワードをお店で言うと

この「ふぐサラダ」がサービスとなります。

次は自腹で・・・早く行けるようになりたいな(笑)

志の輔らくごinPARCO 2010

カテゴリー:小笠原聖のふりーとーく

1月の恒例となった、立川志の輔さんの渋谷PARCO一ヶ月公演。

僕も2年ぶりに行って参りました。

志の輔さんは、僕にとって「落語との出会い」のきっかけとなった方です。

といっても、お目にかかった事はありません。僕の一方的な思い入れのみ(笑)。

中学の頃に文化放送でやっていた「志の輔ラジオ気分がいい」という番組を

僕が大好きで聞いていたのが、噺家さんを知ったきっかけ。でも今考えると、

「気分がいい」は月曜〜金曜の朝9時〜11時までやっていた番組なんです。

なぜ僕が聞けたんだ(笑)まあ、そんな事は置いておいて・・・。

いきなりこんな事を言うのも何ですが、このPARCOの会のチケットは6000円。

独演会のチケットとしては、やや高めです。

言い換えれば、人気のある噺家さんのチケットだからこそ設定出来る金額。

でも今日の僕は、開演5分にして『このチケットは安すぎる』と思いました。

“今回も”安すぎると思いました。年々プラチナチケット化していくのも仕方無いなぁ。

というわけで、ここからは中身の話をするので、もし

「これからPARCO公演に行くよ」という方は、見ないで下さい(笑)

ご自身で行ってきた後に、僕の時の内容と見比べて下さいね。

まずは、『通常国会初日という大変お忙しい中をお越し下さいまして・・・』と、

恒例の時事ネタでツカミ。

お正月に富山に帰った時の話から、その時に道の途中で見つけた建設途中の高速道路、

そして事業仕分けの話に展開すると、まさにその渦中の人を題材にした

新作「身代わりポン太」。

国からの助成金をもらって、タヌキの巨大な展望台を作ろうとした村のお話。

学生時代の同級生だった村長さんと、展望台を建設する会社の社長さん。

そこへ、もう一人の同級生である県議会議員がやってきて

「国からの金が凍結された」と通告します。しかし、第一次の資金を使って

展望台は下半分が既に完成。しかも、「タヌキをかたどった展望台」だから下半身だけ(笑)

完成させる金も壊す金も無い、と困り果てたところに、それを聞いていたおばあさんが話しかけます。

「昔、この村にたぬきの神話があってなぁ・・・人にいたずらをした罰で、

上半身と下半身をまっ二つにされたタヌキがおった。

上半身を探していたタヌキを不憫に思って、村人がタヌキの上半身を見つけてあげると

タヌキがお礼に表れて、人の身代わりになってくれるようになったそうな。」

初めて聞いた話に周りが驚いていたが、実はこの話、おばあさんが思いついた全くの作り話(笑)

つまり、架空の神話をでっちあげて「下半身だけのタヌキ」を名物にしてしまおう、と

話が展開していくのです。奇想天外で、なおかつ現代を風刺した「志の輔らくご」ならではの作品。

しかも、中入りのロビーには、ご丁寧に「ポン太せんべい」がお土産で売られていました。

会場全体が演目とコラボしてしまうのも「志の輔らくご」の楽しみの一つです。

続いては、志の輔師匠の新作の中でもお馴染みの作品「踊るファックス」

新春セールの薬局で間違って届いた、若い女性からの自殺をほのめかすファックス。

それを見た薬局のおやじが、なんとか説得しようとファックスで返事を書くのですが、

それに対して、なぜか逆ギレの返信ファックスが次々に届く。

それに対抗しているうちに、ファックスを使った大ゲンカに。

いつの間にか、おやじは「自殺でも何でも勝手にしろ!!」

相手は「誰が死ぬもんか!!おまえよりも長く生きてやる!!」と

あべこべになってしまう、というお話。日常にありそうな笑いが詰まった

誰にでも楽しめる作品。だから、志の輔師匠の落語は

「初めて落語を見る人にオススメ」と言われるんです。

しかもPARCO恒例、舞台装置のサプライズが・・・。

この「踊るファックス」が終わった途端に、舞台の壁から

「ここで15分間の休憩」と書かれた巨大なファックスが登場(笑)

PARCOは毎回、こういう大がかりな仕掛けがあるんです。

以前に、志の輔らくごの新作「メルシーひなまつり」をやった時は

巨大な人間ひな壇が舞台に登場した事もありました(笑)

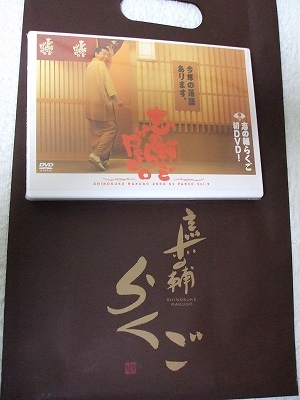

さて、笑いすぎた体を冷まそうとロビーへ出た僕はお土産を購入。

このPARCO公演が初めてDVD化されたんです。

これは自分で見るだけでなく、まだ行った事の無い人に見てもらいたい!!

という意味もあって買いました。なので、僕の知り合いの皆さん、興味があったら貸しますよ(笑)。

さて、休憩後の3席目は、まくらの途中で出た人物の名前に

会場の一部から「おっ、これはひょっとして・・・」とざわめきが起こりました。

古典落語の大作「中村仲蔵」。新しい歌舞伎史に残る実話。人情味たっぷりの芸談です。

人気狂言「忠臣蔵」の上演にあたって、中村仲蔵に回って来たのは五段目の斧定九郎。

ようやく名題になったのに、貧相な山賊の役を回された仲蔵は落胆します。

しかし、女房のお岸に励まされた仲蔵は、蕎麦屋で偶然出会った貧乏侍から

役作りの着想を得るのです。

そして芝居の初日、度肝を抜くような新しい定九郎を見せられた観客たちは、

あまりの見事さにうなるだけ。しかし、それを演技の失敗と勘違いした仲蔵は、

失意のままに自殺も考えながら上方を目指します。

だが途中で芝居帰りの男が仲蔵を絶賛しているのを耳にして…。

聞き所は、とにかく仲蔵の心の動き。世間を驚かせた奇抜な扮装や、

水を滴らせながら駆け入って見得を切るシーンなど、細かな描写と華やかさ。

さらに舞台のシーンでは、仲蔵が花道に登場するシーンに合わせて

真っ暗な会場の左一列に、縦の照明が入るのです。PARCOならではの「花道」の演出。

しかも、長唄まで本物のお師匠を呼ぶという徹底ぶり。

そしてクライマックス、亭主を励ます女房のお岸や、師匠中村伝九郎の言葉に

それまでシーンとしていた会場からは、すすり泣きの声が次々に聞こえました。

まさに究極のサクセスストーリー、笑って笑って、最後に泣いて。

志の輔らくごの醍醐味を満喫しました。

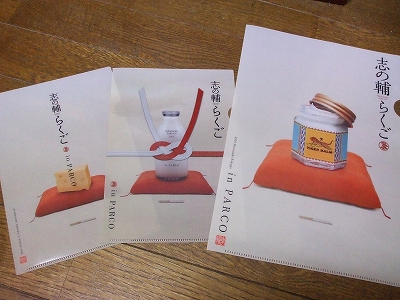

こちらは、DVDを買った特典で行った抽選で頂いたクリアファイル。

過去の「志の輔らくご」の時に作られたオリジナル版です。

これまでは、2年前の公演でもらったクリアファイル(このブログの一番始めに出てきた物)

だったのですが、さすがにボロボロになっていたので、ここで選手交代。

なんだか、また良いことがありそうです。

先日発売された文春ムック「今おもしろい落語家ベスト50」では、

1位の柳家喬太郎さん、3位の柳家小三治さんに挟まれて2位だった志の輔さん。

まだ聴いた事が無いという方、聴かないと損ですよ!!

・・・言いながら、これ以上チケットが取りにくくなったら困るけど。

元・巨人

カテゴリー:小笠原聖のふりーとーく

今日の夕方に知った驚きのニュース。

ジャイアンツを語る上で欠かせない元投手、小林繁さんが急死しました。

この訃報に接した時、僕には別の驚きとショックがありました。

つい先日読んだ本の中に、このような本があったからです。

ジャイアンツに在籍し、その後に他球団へトレード、

あるいは戦力外通告を受けた15人にインタビューした本。

その中で、一番最初に登場し、一番多くのページを割いているのが小林繁さんです。

その中心は、もちろん江川卓投手との「空白の一日」騒動。

読んでいく中で印象的だったのは、小林さんが一番苦しんだのは

トレードそのものだけでは無く、その後の周りの「同情」だったこと。

そして、様々な感情の中で生まれた「反骨精神」を

正しい方向に向ける冷静さを持てていたからこそ、その後の活躍があった事が分かりました。

小林繁さんといえば、野球出身で「解説者」ではなく「スポーツキャスター」として

先駆けとなった方でもあります。僕のブログで本の話を書かせて頂く筑紫哲也さん。

その筑紫さんの「NEWS23」で初代スポーツキャスターを務めたのが小林さんでした。

本の中に書かれている番組のエピソードは、選手時代の話以上にインパクトがありました。

小林さんがスポーツ選手出身とは思えないような

アイデアを出していたことが分かってきます。いくつかを紹介すると、

「自ら試合を見て、展開をみながら『○○選手リアクションを撮って』とカメラマンに指示をする」

「原稿を読んでいる上にBGMを被せる」などなど・・・。

しかも、これは中継ではありません。1試合で1分ちょっとという

スポーツニュース用の映像作りのために、小林さんが発案していた、という事なんです。

プロ野球で活躍していた時と同じように、仕事に対してシビアに臨んでいたんだ、と驚きました。

そして再びピッチングコーチという形で現場に復帰し、今シーズンからは

日本ハムの1軍ピッチングコーチとしてグラウンドに立つはずだった小林さん。

このままシーズンに入っていたら、僕も間近で話を聞く機会があったかもしれません。

そう思うと、余計に残念でなりません。ご冥福をお祈りします。

大和田落語会

カテゴリー:小笠原聖のふりーとーく

今日は、いつもとちょっと変わった落語会に行ってきました。

会の名前は「大和田落語会」

会の名前になっている、千葉県八千代市大和田にある

「丸花亭」という寄席で開かれる、まさに手作りの落語会です。

大和田落語会は古典落語を愉しむ会として2001年4月に発足、

その会長さん(先日のブログに書いた「京成線ストラップ」を頂いた方)の

ご子息の結婚式で僕が司会をさせて頂いたご縁で、今回の会を教えて頂きました。

しかも出演は、僕のブログにもよく登場する古今亭菊之丞師匠、

そして、こちらも好きな噺家さんの一人、柳家甚語楼師匠とあって喜んで行って参りました。

70人ほど入る寄席の中はギュウギュウ詰めの満員御礼状態。

その中で、お正月らしい縁起の良い話という事で

甚語楼師匠は「どろぼう」の登場する「転宅」など2席。

(どろぼうは「相手の懐に飛び込む」という意味で、落語では縁起が良いんだそうです)

そして菊之丞師匠は、ここのところの凍える寒さにぴったりの「二番煎じ」など2席。

スピーカーは付けられていますが、地声でも届く距離で楽しめるというのが

なんとも贅沢なひとときでした。

さらに今回は新春1回目と言うことで・・・。

柳家小里ん師匠の「寿獅子舞」が登場。この会では恒例なんだそうです。

僕もおひねりを渡して、頭を噛んで頂きました。

もう1月も後半に入りましたが、こういう会に来るとお祝いムードになりますよね。

お祝いといえば、大和田落語会は今回でちょうど100回目。

継続は力なり、を形で示していますよね。

しかも、中入り中にはお茶やお菓子のサービス、

さらに登場した噺家さんのサイン色紙が当たる抽選会など、

寄席では味わえない温かい心配りが感じられた大和田落語会。

外は寒くても、なんだか「ほっこり」出来た時間でした。

これからも、150回、200回を目指して頑張って下さいね!!

「鬱は力なり」

カテゴリー:小笠原聖のふりーとーく

前回のブログで、僕がチェックしている番組の話を書きましたが、

もう一つ、大切な番組を忘れていました。

テレビ東京で土曜日の昼11時からやっている

「田勢康弘の週刊ニュース新書」、ほぼ毎週欠かさず見ています。

田勢さんの解説は、以前に田勢さんが「筑紫哲也NEWS23」に出ていた頃から

なるほど、思う事が多く、特に印象に残っていたんです。

また、僕は土曜日の夕方から隔週でTOKYO FMの泊まり勤務があるので

その準備を兼ねて、ニュースへの理解力を深めようと見ています。

そして、もう一つの理由は独自の視点とゲストがユニークなこと。

田勢さんとの繋がりもあって、政治家・文化人など、色々な人が出演するんです。

で、何でこの番組の話を書こうと思ったかというと、

今日の番組の話をぜひ書きたかったからです。

(見終わった数分後に、このブログを書いています。)

今日のゲストは作家の五木寛之さん。

今話題の著書「親鸞」について、興味深い話がたくさんありました。

その中で、現代へのメッセージとして『鬱は力なり』という言葉を書いていました。

「鬱というとマイナスなイメージがあるが、

社会全体が沈んだ状態の中でそういう状態なる人が少ないはずが無い。」

「本来は、草木が伸びようとする様子を表した言葉。(鬱蒼と茂る)

つまり、ポジティブな言葉なんだ。だから、そういう状態にある人も

『今は伸びるためにエネルギーを貯め込んでいる状態なんだ』と解釈して欲しい」

聞いていて、力が湧いてくるような話でした。まさに「生きるヒント」

僕も、今でこそ毎日元気にやっていますが、10年近く前に鬱病を経験しました。

だから今日の話は、より勇気づけられるものでもありました。

次回作への意欲を語る五木さん、とても77歳には見えないパワーに満ちあふれていました。

『親鸞』僕も買って読んでみようかな・・・。

さぁ、今日は今年最初のTOKYO FMです。

3連休の交通情報を詳しくお届けしますので、ぜひ聞いて下さい。

テレビ番組のはなし

カテゴリー:小笠原聖のふりーとーく

今日はテレビを見ながらブログ書いてます(笑)

木曜日って、僕の中ではテレビを見るのに忙しい曜日なんです。

こういう事を言うと

「見る前に、おまえが出るようにガンバレよ!!」

っていうツッコミが飛んできそうですが・・・。

というのも、僕が今の仕事をやるようになったきっかけは

ズバリ「テレビ好き」だったから。だから、とにかく時間があればテレビを見ています。

とはいえ、どういう番組を好んで見るかは、少しずつ変化していきますよね。

最近は、好きな番組のDVDも、どんどんと部屋を占拠してきている今日この頃。

せっかくなので、僕が必ずチェックしている番組を並べてみますと・・・。

(日曜日):『情熱大陸』(TBS)

(月曜日):『報道発 ドキュメンタリ宣言』(テレビ朝日)

『吉田類の酒場放浪記』(BS−TBS)

『カンブリア宮殿』(テレビ東京)

『きらきらアフロ』(テレビ東京)

(火曜日):『プロフェッショナル』(NHK)

『ざっくりマンデー』(TBS)

(水曜日):『どうでしょうクラシック』(MXテレビ)

(木曜日):『ブラタモリ』(NHK)

『あなたが主役!50ボイス』(NHK)

『アメトーーーク』(テレビ朝日)

『モヤモヤさまぁ〜ず2』(テレビ東京)

『フットンダ』(日本テレビ)

(金曜日):『ガイアの夜明け』(BSジャパン)←火曜日の「プロフェッショナル」と同時間なので

BSジャパンで見ています。

『A−Studio』(TBS)

(土曜日):『週刊彩の国ニュース』(テレビ埼玉)←自分の番組はもちろん録画

『教えてからだのミカタ』(BS−TBS)←上に同じ

他に報道・スポーツ系のドキュメンタリーやインタビューモノの特番もよく録画しています。

こうやって並べてみると、けっこうありますね・・・。しかも、一貫性が無い(笑)

もちろん、全てリアルタイムで見ているわけじゃないので

見られない番組は録画してチェックしています。

特に最近のお気に入りは、「A−Studio」と「50ボイス」かなぁ。

中でも「50ボイス」は、2つのテーマで50人にインタビューする番組。

余計な細工の無い、インタビューの「王道」的番組です。

ここ半年くらいやっていなかったんですが、今日(1/7)から復活しました。

皆さんの好きな番組も、ぜひ教えて下さいね。

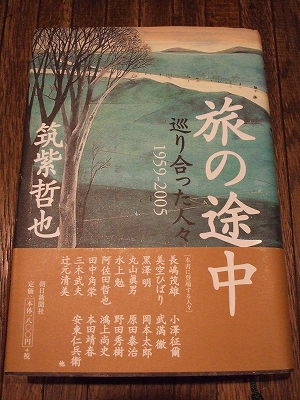

筑紫哲也「旅の途中〜巡り会った人々」

カテゴリー:小笠原聖のふりーとーく

今年最初の本の話です。

といっても、新年になってから読み始めた本ではありません。そんなの無理です(笑)

というのも、実に423ページ。しかも、思うところあって音読だったので

どんなに進んでも1日に100ページ。いろんな意味で読み応えのある本でした。

筑紫さんの本は、ここ1年ほどで何冊か読んできました。

そして、これから読む予定の本が多く控えているのですが、

この本の面白いところは「会ってきた人」について書かれている、ということ。

それでいて、著者である筑紫さんの新たな一面を垣間見られる本でもあるのです。

そもそも、こういう本を出せる事自体が

筑紫さんの交友関係の広さを表しています。

政治家、映画監督、スポーツ選手、俳優、歌手などなど・・・。

その一つの要因として、文中に何度かこういう言葉が出てきます。

「私が年長者を年長者であるが故には敬意を抱くことはない

“不幸な世代”に属しているという個人的事情が関係している。」

これだけを見ると「生意気」といったマイナスな印象ばかりが出てくるかも知れません。

しかし筑紫さんの場合は、だからこそジャンルの垣根を簡単に取り払う事ができ、

他の人の番組では聞けない貴重なインタビューにも繋がっていったのかも知れません。

それと、もう一つ。

この本ほど、読むのに辞書やパソコンが手放せなかった本はありません。

その表現力の多彩さ・・・恥ずかしながら、初めて出会った言葉もいくつかありました。

さらに本書の対象となっている人以外にも、その人について調べなくては

本質が読み解けない、という人は多く登場するのです。

自分の勉強不足を痛感した一冊。半年おきくらいに、読み返そうと思います。

ビックリ!そして刺激。

カテゴリー:小笠原聖のふりーとーく

箱根駅伝復路の中継を見ながら、昨日の観戦日記を書いた、その後・・・。

高校サッカー3回戦の中継を見ていました。

ちょうど千葉の八千代高校と、関西大学第一高校の試合だったので、

八千代を応援しながら見ようと思っていました。

すると、実況はテレビ大分の小笠原正典アナウンサーとのこと。

面識は全く無いのですが、同じ名字のアナウンサーさんが実況をされていると

どうしても親近感が湧いちゃいます。

それに以前、アナウンス学校時代の仲間であるテレビ信州の横田光幸アナに

「高校サッカーで実況をやるためには、選手達のように選抜を勝ち抜かなくては行けない」という

話を聞いていたので、「小笠原さんが選ばれたんだ。すごいな〜」と思いながら見ていたんです。

すると中継開始当初にリポーターが紹介されました。

「八千代サイドのリポーターは、千葉テレビの中野涼子アナウンサーです。」

お〜、以前にイベントでご一緒した中野さんだ!!すごいなぁ。

「そして、八千代高校の応援席リポートは、テレビ信州の横田光幸アナウンサー・・・」

お〜!!横ちゃん!!すごいじゃん!!!・・・と、思わずテレビの前で叫んじゃいました(笑)

その後は、まるで自分の事のように試合をテレビ観戦。

八千代は惜しくも1−2で敗れ、準々決勝進出はなりませんでしたが、

中野アナ、横田アナは、見事に大役を勤め上げていました。

僕はフリーで活動しているので、こういった現場で実況をする可能性はゼロに等しいですが、

今日の中継を見ていて嬉しかったし、刺激になりました。僕ももっと頑張らなきゃ!!